|

分析家与分析者

姓名:刘瑾

学号:S043721

_____________________________________________________________________

基于拉康的基本人格结构图——L图,本文试图从分析家的位置出发,去寻找分析家与分析者关系的可能性定位。

一

分析者为何要寻求分析家的帮助?

分析者带着某种问题或期望而来,他要寻求的是某个肯定的答案,尽管可能任何给予的答案最终都不能令他满意。这里,分析家遇到的首先是一个挑战,是一个先在的质疑。同时与此相对的,是分析者对分析家的先在的幻想,这个幻想可能是正性的,也可能是负性的。不过这都不重要,因为正是这个幻想将分析者领到了分析室,重要的只是分析家的态度,如拉康所说,只有分析家的转移。

在拉康那里,分析家的位置在大彼者,在客体小a,这都是在分析者的精神结构基础上的位置,换句话说,这里考虑的是分析者如何看待分析家的问题,或者,是分析家希望分析者如何认识和看待自己的问题,分析家希望在分析者那里扮演怎样的一个角色的问题。

这是一种换位思考,因为既然我们分析的对象是分析者,我们就有必要分析分析者的精神结构,分析一般的构成的必要因素和个体化的构成过程。在此之上,我们再讨论分析家在那里所扮演的角色和所应该扮演的角色。我们将分析家作为一个客体内化到分析者的精神结构中,并且想象他在那里起作用。在这里,我看到的是,我们在作为研究对象的分析者内部再放入一个客体,即客体内的客体,我们认为“他”把“我”当成了什么,因而分析家要做的就是力促让该过程发生,以使分析继续。

这里突出的是将分析者置于主位的意图,也许是为了回避将分析者直接置于客体位置上的指责。但是在这里,我看不清楚的是,作为分析家,在分析家的位置上,他在面对不同的分析者与分析者不同的转移中,在分析中与分析之外,他所考虑的到底是什么,他把分析者放在了什么位置上?既然“只有分析家的转移”,那么分析家究竟怎么样转移,这对他的分析者来说又意味着什么呢?

是否在研究分析者之外,还应考虑分析家的精神结构中分析者的位置问题,这应是一种本位的思考,在作为客体的客体之外或之前,构想在分析过程中,分析家的精神结构内所发生的变化,可能有助于澄清分析家与分析者关系中的一些问题,因为无论是分析者还是分析家,分析,毕竟是在对象之间发生的。

二

如果如霍老师所说,分析家的工作就是帮助分析者去读破、拆散、断开,那么分析家是在什么维度上,什么位置上去破读、散拆与断开的呢?

在拉康的L图中,不在场的言说的主体S向大彼者A言说,但却不能直接抵达大彼者,而只能通过向视觉的分析家的形象——小彼者a说自我的感觉或经历,而来自大彼者的回应也因镜像的阻挡而同样无法抵达言说的主体。如果分析家的位置在A,则他的回应被抛向了一个未知的点。

这假定的一切都发生在分析者的人格结构之中,一个L图应只代表一个主体,在这同时,在分析家的人格结构之中,正在发生什么呢?

同样的,一个分析家在面对一个分析者时,将不得不首先观察到他的外貌形象,且无论愿意与否,总会对其形成自己的初步判断和印象。例如,如我们在其文本中所读到的,弗洛伊德对患者外部形象的观察非常之细致,这当然是他进行诊断的要求和依据。我印象很深的是弗洛伊德在《癔症研究》中对伊丽莎白·冯·R小姐的描述:“我与这位24岁的年轻女士的第一次约见并没有帮助我在理解该病例方面有很大的进展。她看上去理解力强,智力正常,忍受着她的烦恼……我不禁想道这是一种癔症泰然漠视。她走路时身体上半部前屈,但没有使用任何拐杖支撑……”。在这里,我们看到,在分析家的眼中,有分析者,相应的,在分析家的人格结构中,小彼者的位置被对分析者的形象的认知所占据。如果说分析者与分析家的会面给予了分析者的想象一个限制,那么这同时也约束了分析家的想象,不仅是分析者在“读”分析家,分析家同时也在“读”分析者。

那么,言说的分析者在什么位置上呢?在分析设置上,我们注意到分析家始终处于观察者的位置,分析家坐在分析者的背后,而分析者只能面对一个空间、一个布局、一个想象的形象(或者有可能是一个转移的对象)言说。这样的设置是否意味着分析者的想象可在一定的限制之下展开(出入时与分析家的两次会面),而分析家的想象则始终受到约束呢?如果是,分析家在听的同时,也在读,那么分析家将同时面临来自两个维度的信息:语言的维度与目光的维度,这是否可以在一定程度上减少分析家的想象与转移呢?当然,分析家不只有一种选择,并且我相信,大部分的分析家们宁愿闭着眼睛,或习惯性凝望,因为他们以聆听为坐标,过多的视觉的东西会干扰听的过程。这里可能需要区分两种在想象维度中的内容,一是视觉接触而形成的图像,即看到的分析者的形象的表象;二是在听的过程中,因听觉或感觉而在大脑中所唤起的想象。究竟是第一种表象令分析家产生转移,还是第二种想象令分析家产生转移?或者两者皆有,因为无论是第一种表象或者是第二种想象,都占据了分析家的小彼者的位置,只不过两者产生的路径有所不同——如果可以这样简单地表达地话:第二种想象是来自于听觉的转换,是视觉的图像对听觉的语言的掠夺——如果我们认为听觉的认知早于视觉认知的话;或者还原——若我们假定视觉的认知更早于听觉认知。无论如何,我们都可在分析家的小彼者的位置上放置分析者的表象或对分析者话语的想象。

但是,想象维度与分析家的“破读”、“散拆”、“开断”的分析技术似乎无关,后者定义的基础是在一个语言的、文字的或者象征的维度之上。因而似乎不应考虑已转换的语言,即图像的内容,而只应在文字的系统或者语义的网络中去寻求答案。但反过来看,若在此时考虑以上所述的两种想象维度之上的表达,却同样有可能将其转换为象征维度的表达。在第一种形象中,即分析家对分析者的直观的视觉感知中,分析家可能可以发现一些象征化的形象,也可能即是分析者的症状,如在弗洛伊德的伊丽莎白·冯·R小姐的病历中,他发现她行走的困难表达着一种观念,是一种象征化:“病人通过象征化的方式产生或增加了她的功能障碍……所谓‘不能往前一步’、‘没有什么可倚靠的’这样的句子为这种转换的新行为起着桥梁的作用”。而在第二种由听觉引发的想象中,分析者的话语转变为分析家的想象,从而可能通过分析家在想象维度中的联想而被转化为另一组图像,而这组图像可能引起分析家字、词、句的联想,即视觉理想,最终被分析家赋予一种新的含义,即:分析者的话语®分析家的听觉认知®(分析家在字面意义上的理解)®分析家联想的图像®分析家相关词句的联想®新的可能的含义,这可能促进分析工作的进行,当然同时也可能是分析家的转移。问题是这是否也涉及到分析家的“破读”、“散拆”、“开断”的分析技术,即在实际操作中,分析技术是否也依赖于想象或寻求想象的解答?我认为答案是肯定的,但这确有反转移的风险,其后果也极可能危害到分析本身,威胁到分析关系。

在分析中一直保持着沉默的分析者,在分析结束时,转过头望向分析家,却在此时表现出了极强的想与分析家交流的愿望,但遭到分析家的拒绝。在下一次的会面中,分析者同样回应一种拒绝,“我说不出来,我跟我最好的朋友都没有说过……”,“这种方法可能不适合我,我看过书了,你们这种(分析设置)是古老、传统的方式,现在美国的最新方法是……”,尽管分析家鼓励他继续说下去,但分析家却回应了分析者的不满情绪,他压制住想要与之争论一番的冲动。在这里,分析家被拉入了反转移的陷阱。这直接导致了分析关系的中断。

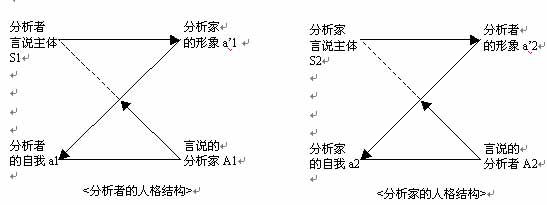

回到拉康的L图中,我们认为在分析者的人格结构中,分析者在分析中对分析家的言说过程为:分析者的言说主体S1®分析家的形象a’1®分析者的自我a1®言说的分析家A1;而在分析家的人格结构中,分析家的言说主体以分析家的身份(a—分析家的自我)去听分析者(a’—小彼者)的言说(A,大彼者,先在的语言),即:分析家的言说主体S2®分析者的形象a’2®分析家的自我a2®分析者的言说A2,在同一分析过程中,两者是同构的,但并不是对称循环的。很明显,分析家的形象a’1不能等同于分析家的自我a2,而分析者的自我a1也不能等同于分析者的形象a’2,虽然我们需要分析者的转移,以打开说的空间,且又不能否认分析家的反转移,但两者间的相互转移,即a’与a的相互对称,将形成一个镜像的循环,一个同语反复。那么比较稳妥的方法,是否在理论上可以回到纯粹的言说与象征的维度中,在个人之外独立存在的某个维度——例如就是在语言体系中来放置分析家与分析者,来构造分析家与分析者的关系呢?因而分析家与分析者的真正的交流应建立在S与A之间,这也是分析所在的维度,所以从理论上说,在分析家那里,分析者的位置应在大彼者A处。

然而,在象征的维度上同样存在着反转移的陷阱。如上述的第二种由听觉所引起的想象,即可看作是从象征维度向想象维度的滑动之后,再返回到象征的维度之中。在分析中,当一位分析者说“我喜欢¼…”,“我讨厌……”,或者“我害怕……”时,分析家在压抑住了自己说出“我也是”,或者“天啊,他说得太对了”的冲动,但是该分析家之后却反而对此感到很不舒服,因为他查觉到了自己对其分析者的认同。因而在L图中,我们看到,分析家总是借助于自我去理解他者的言说,分析家的言说主体S总是滑向a’——a的维度,而他者的言说A也总是跌落在a’——a的维度之上。

那么,分析家在理论中应该工作的理想场所,与分析家在理论中应该放置分析者的理想的场所是否能在现实中存在呢?在拉康的L图中我没有找到答案:因为一个基于象征维度的,同时是依赖于想象维度的,或者是返回于想象维度的,一个同时又是逃离自我镜像的真实,在L图中我没有看到;虽然我相信拉康在L图中试图表现的分析中的第三者——语言,与无意识主体是同构的,并且是独立于主体的结构而存在的,但我目前仍无法理解其抵达的途径。然而我仍然相信这个理想场所的存在,拉康在L图中已分离出了言说的主体与大彼者A的维度,而霍老师在其坐标图中又再进一步点出了主体的位置,尽管这可能是个被称为无法抵达的点,但却不能因此而否定它的存在。这或许也是分析家需要不断接受分析或者进行自我分析的原因:既然在对他人的分析中发现了自我的转移,也就需要在分析中去分析和解决这个转移;而不断地发现本身说明了有一个施动的存在,或理想场所的存在;既然在分析中发现,也就需要在分析中去找出,虽然最终可能无法抵达,但目的与过程毕竟不是一回事。

三

我很难称这篇写作为一篇论文,因为其中所引述或包含的观念并没有进行引证或给予充分地论证,显然是因为我所学的与所理解的还非常有限;同时也是因为我有个人的理由需要如此表达自己的理解,因而我宁愿称之为一次自我的分析与疏通。

|