无意识像汉字一样构成——无意识的剖理

作者:霍大同

1.1 明眼的人一眼就能看出本文的标题“无意识象汉字那样构成的”直接脱胎于拉康的名言“无意识象语言那样构成的”。

的确在十多年以前,当我第一次听到拉康的这句名言时,我就开始思考:无意识如果语言那样构成的话,那么是那样一种语言呢?尽管人们都说,拉康所说的语言,并不是法语、德语、英语、汉语、日本语这样一些具体语言,而是抽象的、一般意义上的语言。但我仍固执的思索当拉康在说这句话时,他的心中是以那样一种具体的语言为他的“语言”的原型呢?很可能他内心的原型语言是法语,即他自己的母语,这一世界所公认的,既很美丽又很精确的语言。然而这一语言与我自己的母语、汉语存在极大的差异。作为语言,法语与汉语当然有着一些基本特征是共同的。在言说的平面上,它们都是有效的交流工具。但是在词汇的平面上,法语的单词由一个音节或者一个以上的音节组成,同音异义字的现象是很罕见的、偶然的。汉语的单字则仅仅由一个音节所构成,同音异义的字是普遍的、基本的现象。事实上,我们遇到的基本上是一个音节代表着几个,乃至几十个字的情形。在词汇的平面上,法语基本上清晰的,而汉语则完全是模糊的。拉康反复强调能指的岐义性。对于这一点,汉语能提供比法语更充分的、更有说服力的证据。如果语言的岐义性是语言的基本特征的话,那么这一基本特征在汉语中表现得更为淋漓尽致,而在法语中则不那么明显与充分。

1.2 然而因为交流的需要,人们通过两种方式来降低汉语词汇的过份模糊性。第一是通过上下文背景,通过词汇的组合,在言说中减少模糊;第二是则是通过文字,尤其是通过一部分表音,另一部分表意的形声字来解决因为一个音节代表几个,乃至几十个词而引起的语义混乱。正是在这一意义,我们可以说汉语是由两个部分所组成的。第一是日常生活中所使用的汉语,大概包括2—3千个左右的词汇;第二是书面语,大概包括4万多个字汇,这些字汇是通过文字的支撑而从2—3千日常生活的口语词汇中分化而来。

相对于法语、英语、德语这样的曲折语而言,汉语对文字的依赖程度更甚、更大。然而更为有意思的是,汉字相对于字母文字的复杂构成形式为我们提供了理解无意识形成形式的一把钥匙,我们能够通过对汉字构成形式的分析去理解无意识的结构,无意识的分层和无意识的运作。

2.1 在前文中[1]我们讨论了汉字的构成机制服从于弗洛伊德通过对梦的研究而提出的无意识构成的两大机制:凝缩与移置。本文则是前文的继续,在这里我们将进一步论证,汉字的类型代表着无意识系统的不同层面、无意识是象汉字那样构成的。

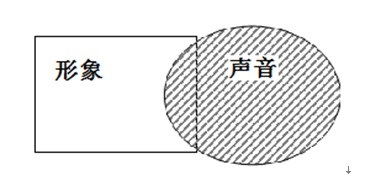

在前文[2]中我们曾经将汉字的形、音、义的关系表示为:

一个具体的例子为木字,它的上横表示树冠,下面两撇表示树根、中间一竖表示树干。因此木字就构成了对树的形象表达。字形与所指对象树之间的关系是形状类似的关系。然而木字的音为“mu”与所指对象树就没有任何类似关系。人们使用“mu”来指示树是任意的,约定俗成的。事实上,人们也可以用另外的音,比如用“arbre”(在法语中)或者 “tree”(在英语中)来指示树。

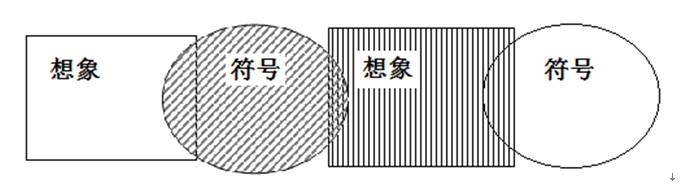

2.2 如果我们以拉康的精神分析理论来考虑上述这个图式,我们可以说意义,或者更具体,所指对象属于拉康的现实界,语音系统属于拉康的象征界,而字形系统则属于拉康理论中的想象界,因此我们可以有如下一个图式:

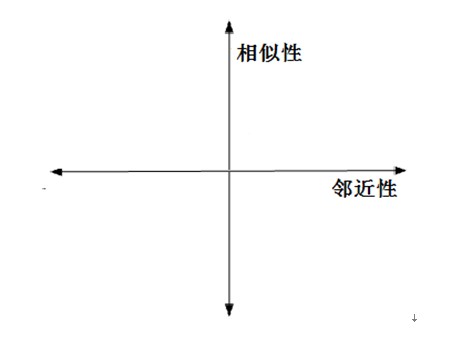

也就是说,想象界与实在界的关系是意义与形态类似的关系,想象界与象征界的关系是空间邻近的关系,象征界与现实界的关系也是空间邻近的关系。这样我们从汉字的义、形、音关系这一具体的例子出发给出了一个对拉康的现实界、想象界与象征界三者关系的具体解释。

我们首先要假设存在着三者相互独立的离散状态,这构成了我们无意识结构的最底层。而随着个体心理的发育,这三者相互联结在一起。这一联结构成了我们无意识结构的第二层。三者的相互联结同时意味想象界与象征界对现实界的锚定,这或许应被视为原发性压抑。同时,我们还能从中看出对汉字的分析可以成为我们理解无意识结构的钥匙,因此我们准备将这种类比继续进行下去。

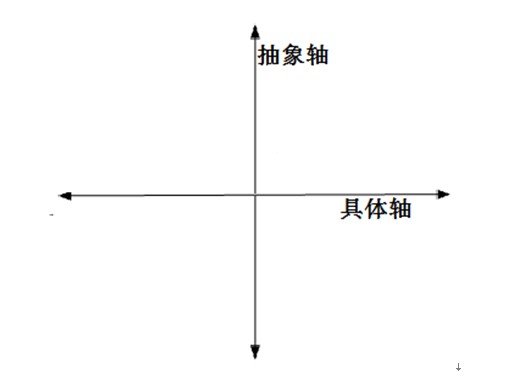

3.1 在汉字中的形、音、义的构成关系中,如果我们割断汉字字形与语音的联系,字形就获得了自由。它一方面向绘画方面漂移,朝着更具象的形式发展。一棵只有抽象的树冠、树根和树干的树,可以发展为树枝纵横、树叶密布、根系丰实的具体的树。另一方面它也可以向抽象方向发展,人们不仅用木字来表达形状,也用它来表达质料,比如在棺、椅、棋的例子中;用它来表达局部对整体的关系,比如在林、森的例子;用它来表达整体对局部的关系,比如在本、未的例子中。字形的这种在具象与抽象两个方面上的演化可以表示:

3.2 汉字字形与语音关系的断裂的另一个后果是语音获得了极大的自由。它可以自由的浮动,它可以自由地代表各种各样的所指事物,从而形成一音代表几个乃至几十个所指事物的局面。这些由一音而代表的众多的词构成了一个集合。在这个集合中有存在着两个子集:第一个子集由有意义关联的词组成,可以称为意义相关子集;第二个子集由没有什么意义关联的词组成,由此可以称为空间邻近子集或离散子集。为什么会出现这样两个子集,尤其空间邻近子集,我们仍不清楚。但是一个描述该现象的模型是可以建立起来的。在没有字形控制的情况下,语音既可以自由地沿着意义相关的链条滑动,也可以自由地向邻近空间扩展.

在文字的层面上,这种一音多词、一音多义的现象是通过假借字的形式而得以表达。

3.3而假借字的产生来源于象形文字与所表事物的关系的割裂。一当这两者关系断裂、字形就由实表象变成虚表象,象形文字就变成了表音文字。汉字中的假借字作为表音文字的一种,实际上是粗糙的音节文字。而在西方文字的演变中,象形文字最终变成了字母文字。

4.1 用精神分析的语言讲,汉字字形与语音关系的断裂即是想象界与象征界关系的断裂,这种断裂的病理性后果之一,就是视觉表象的自由呈现。这种自由地呈现即是精神病的一种基本形式——幻视的来源。也就是说汉字中的表意字对应着精神病的幻视的状态。

4.2 想象界与象征界关系的断裂的另一种病理性后果是听觉表象的自由滑动。这种自由滑动构成了精神病的另一种基本形式——幻听的根源。考虑到语言表象的自由滑动在假借字中得到了充分地表达,因此我们或许可以说假借字对应着精神病的幻听妄想状态。

4.3 字形与所表事物关系的断裂,即是想象界与现实界联结的断裂。这种断裂的病理性表现即是失忆症。后者的一种极端形式是没有任何视觉的表象呈现,完全回忆不起任何事情。

4.4 语音与所指事物关系的断裂意味着象征界与实在界联结的断裂,语言表象变成无意义的声音,这是失语症的情况。它具有两种极端的形式,一是语言能力的完全丧失。始终处在哑的状态中,一个词都说不出。二是滔滔不绝地言说着,但他自己与他人都不知道他说的什么,是一种完全的“言之无物”。

4.5 幻视与幻听都是在完全没有或基本没有锚定的情况下,无意识欲望的直接地和自由地表达。两者的区别在于幻视是主体欲望的直接地、自由地表达,而幻听则是大彼者的愿望的直接地、自由地表达。

失忆症与失语症是无意识愿望的表达方式的丧失,无意识的愿望徘徊在现实界的孤岛之内。

4.6 鉴于想象界、象征界与现实界都是独立的系统,三者的结合与相互的锚定都是局部的。因此幻视与幻听形式、失忆与失语的症状并不仅仅存在于精神病患者与失忆、失语症患者身上,它们同样存在于普通的,所谓正常人身上。

5.1 汉字在从象形文字经过表意字与假借字的阶段之后,进入了它发展的第三阶段,即形声字阶段。形声字的大量出现是因为形声字成功地解决了因表意字与假借字所带来的,严重影响书面交流的众多问题。

左边是形,右边为声的左形右声的结构是形声字的最基本、最常见的形式。在前文中我们已经明确地指出这种左形右声的结构之所以是最基本、最常见的形式,是因为它与大脑两半球的功能是相对应的。左脑作为语言脑处理的是来自视野右边的语言信息;右脑作为视觉脑,处理的是来自视野左边的视觉信息。

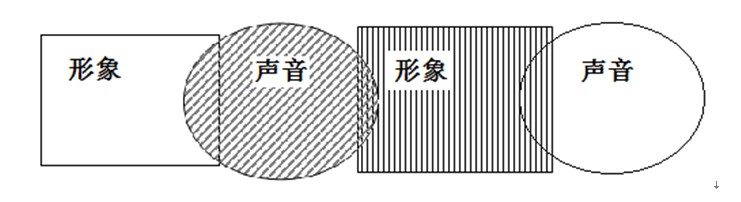

在这里,我们想进一步分析左形右声的形声字的结构。任意一个这种类型的字,比如妈,它都由两个象形字组成,左边是“女”,右边是“马”,正如我们在前面讨论象形字的构成时所表明的那样,“女”与“马”这两个字都包含着形、音、义这样三个因素。为了讨论的方便,我们暂时略去义这个因素,这样我们就有象形字的形与音两个因素,其相互的关系可以表示.我们能注意到在形声字“妈”中的“女”字是不发音的,也就是说它的语音因素是被压抑了,被抹去了的。这种无音而仅有形起作用的形式可以表示. 在“妈”字的右边的象形字“马”,仅仅起着表音的作用。它的形作为实际的马的视觉图像失去了它的表形功能,也就是说其视觉形态的因素是被压抑了的。这种不表形,仅仅表音的形式可以表示.因此“妈”字作为“女”与“马”的结合的形式.也就是说,形声字“妈”的构成是以它的两个构成因素“女”与“马”的相互压抑为条件而实现的。在这里作为象形字的“女”字因为只表形不表音而成为“哑字”,作为象形字的“马”因为只表音不表形而成为了“盲字”。

5.2 从精神分析的角度讲,如果我们将表意字所代表的视觉表象的自由呈现与自由组合和假借字所代表的语言表象的自由滑动和自由移置视为无意识结构的第三个层面,那么由形声字所代表的视觉表象与语言表象的再耦合、再组织则可视为无意识结构的第四个层面。如果我们将无意识结构的第三个层面称为精神病性层面的话,那么无意识结构的第四个层面则可以称为神经症性层面。如果精神病性层面由于无意识结构的第二个层面上的想象界、象征界与现实界之间的相互锚定不完全、不充分或者说锚定的部分丧失所导致的话,那么我们现在讨论的无意识结构的第四个层面——神经症性层面则由视觉表象对听觉表象的压抑和听觉表象对视觉表象的压抑所构成。也就是说无意识结构的第四个层面是想象界与象征界之间再结合与再组织,这种结合与组织是通过双方的相互压抑而实现的。

5.3 想象界与象征界的这种再结合与再组织,从认识论的角度讲,是为了表达象形字、表意字和假借字未能表达或未能清楚地表达的现实界的内容。比如刚才例子中的 “妈”字,左边的“女”表示了整个女人的范畴,而再加上右边的“马”声,从而表明它所指示的是女人范畴中的一个具体的小范畴。也就是说,想象界与象征界的这种再结合与再组织,使实在界的内容得以细致化与具体化。

然而我们要注意想象界与象征界之间的一种再结合是以双方的相互压抑为前提,这迫使我们重新考虑压抑的作用。一方面压抑抑制了某种东西,比如冲动、欲望、意义与表象;另一方面它又导致了这种东西的分裂、分化与分解,并且是被分化、被分解之事物重新组合的前提。

5.4 形声字的压抑首先表现为语言表象的被压抑,只有视觉表象在起作用的情况。这是形声字的“左形”的构成形式,这意味着象征界被压抑,只有想象界在起作用。这是文字所代表的例子。

从病理学的角度讲,这种压抑形式即是癔症的例子。在癔症中语言表象被压抑,从而使兴奋无法得到宣泄与表达,只得退到幻想之中,退到躯体之中。

形声字的另一种压抑形式是视觉表象的被压抑,只剩下语言表象在起作用,即“右声”的形成形式。这意味着想象界被压抑,只有象征界在起作用。这是语言所代表的例子。

从病理学的角度,这种压抑形式对应着强迫症的症状,在这里,视觉表象被固定在某一个观念或某一个行动上,从而只有单调的语言的重复或者单调的观念或行动的重复。

5.5 想象界与象征界之间的相互压抑除了上述的水平压抑的效果之外,还有一种垂直方向上的效果。这就是它对无意识结构的第三个层面上的精神病性现象实施了压抑。通过想象界与象征界的重新组合,一方面幻视与幻听的现象得到了有效的扼制;一方面失忆与失语的症状则得到了极大的缓解。视觉表象与语言表象与实在界关系的重建,不仅使事物系统得到更具体的表达,而且欲望也通过各种变形的形式而在想象界与象征界的领域中得以曲折地表达。

6.1 把与语言这一能指系统相联系的象征界考虑为无意识的构成因素显然是与弗洛伊德的观点有冲突的。在弗洛伊德那里,无意识仅仅包括事物表象,只有前意识—意识系统才既包括事物表象又包括语言表象。

但是,如果我们考虑拉康晚年的观点,即他将实在界、象征界与想像界视为三个相互纠绕在一起的圆圈,如果割断其中的任何一个,另外两个也会相互脱离开来,并且进一步认为这就是人的精神结构的构成形式,那么我们的以汉字结构与类型为原型而导出的无意识结构的三元构成形式即是拉康的实在界、象征界与想像界的三元拓朴模型的一个经验性模型。

6.2 我们的这一经验性模型与拉康的拓朴模型的一个最大区别在三者之间的关系上。在拉康的拓朴模型中实在界、象征界与想像界之间的关系是相同的。而在我们的经验性模型中象征界与实在界的关系是空间邻近的关系,亦即换喻的关系,象征界与想像界的关系亦是空间邻近的关系。但想像界与实在界的关系则是类似关系,亦即隐喻的关系。

6.3 我们的模型与拉康模型的第二个重要区别在于拉康的拓朴模型没有分层,而我们的模型则根据汉字类型的启发,将无意识系统分为离散的、结合的、精神病的和神经症的这样四个层面。

6.4 通过上述的分析,我们能清楚地看到所指事物的表达可以通过视觉的和听觉的这样两种方式来曲折地实现。无意识的愿望也能通过视觉的和听觉的这样两种方式来曲折地实现。用拉康的术语说,我们具有表达所指的两种能指形式,语言的能指和视觉的能指。在这一意义上,我们或许还可以进一步说,无意识的主体被分裂为两个部分,第一部分是言说的,同时也是被语言的能指所构造的主体;第二部分是呈现的,同时也是被视觉能指所构造的主体。也就是说,这后一种主体的形式,一方面不停地呈现着视觉的表象,并通过这种呈现表达着愿望和意义,另一方面又被视觉的能指所规定、所构造,以至于这一呈现的主体只能在视觉能指之间的裂缝中表现出来。

6.5 言说的主体与呈现的主体共同地存在于症状之中,在症状中,主体既言说着又呈现着。呈现的主体主要存在于梦与文字的书写中,而言说的主体则主要存在于言说与语误之中。作为言说与倾听的精神分析的临床活动,以中国人通常所说的“眼见为实,耳听为虚”的观点衡之,则是一种以虚驭实的实践活动。

注:[1] [2]见作者《梦与汉字的比较》一文